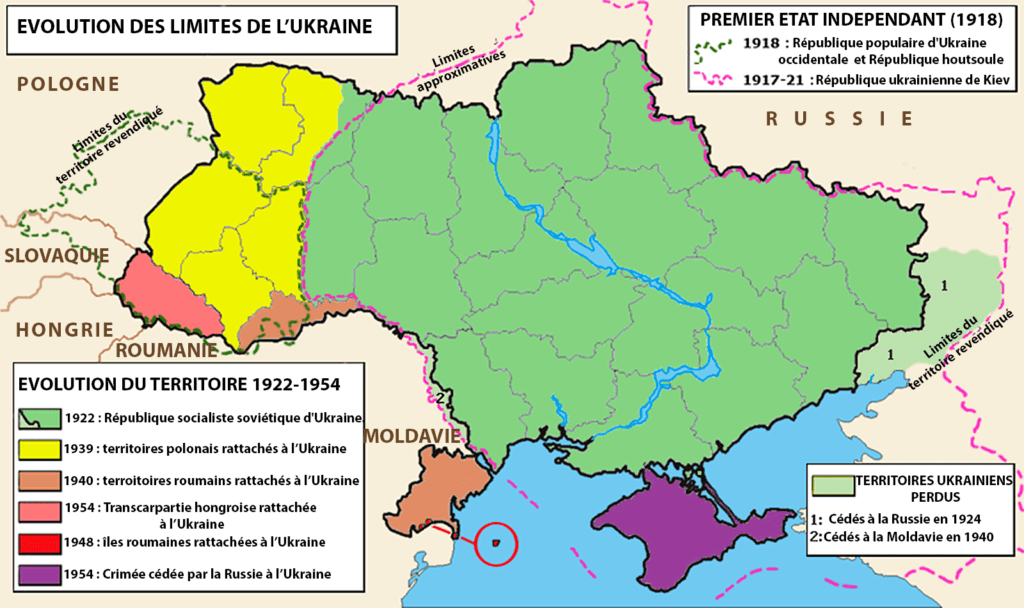

IXème siècle – Fondation de la « Rus de Kyiv » qui perdurera jusqu’au XIIIème siècle.

1238-1240 – La région de Kyiv est ruinée par les dévastations de la conquête mongole.

1350 à 1360 – Une partie du territoire, au sud, est annexée par le grand duché de Lituanie. Dans le même temps, la Galicie-Volhynie est conquise par la Pologne.

XVIème siècle – Développement des Cosaques, populations semi-nomades qui s’installent en communautés militaires indépendantes dans la région du Dniepr.

1667 – Traité d’Androussovo qui partage l’Ukraine entre la Pologne et la Russie.