À Athènes, les citoyens participent directement à certaines prises de décision, c’est pourquoi l’on parle de démocratie directe. Mais l’exercice de cette démocratie n’est en fait réservé qu’aux hommes libres, nés de père athénien, qui représentent environ 10 % de la population civique. Les femmes sont exclues, tout comme les esclaves et les étrangers.

Souvent critiquée, remise en cause, la démocratie est-elle toujours, comme le disait Churchill, « le pire des systèmes à l’exception de tous les autres » ?

Cette exposition digitale revient sur l’histoire de ce système politique pas comme les autres, né en Grèce il y a plus de 2500 ans. Un système parvenu à s’imposer sur une grande partie du globe mais qui est mis à mal ces dernières années. Notamment par la montée en puissance des partis extrêmes sur la planète et la défiance grandissante des citoyens face à ceux qui les gouvernent.

La démocratie, un système qui doit trouver des formules pour se revivifier.

© Philippe Chancel

La démocratie dans l'Antiquité

Si la démocratie est encore un combat dans de très larges parties du monde, le mot et le concept sont très anciens. Ils naissent en Grèce au Ve siècle av. J-C, association des mots démos (peuple) et kratos (pouvoir). Mais la démocratie athénienne est très différente de celle que nous connaissons aujourd’hui. La cité d’Athènes est alors une petite ville qui va tenter des expériences de démocratie directe et permettre aux citoyens de participer pleinement à certaines prises de décision. Une situation très différente de la démocratie telle qu’on la conçoit aujourd’hui avec une démocratie représentative et des élus qui prennent les décisions au nom des électeurs.

Pourquoi et comment se met en place cette première expérience de démocratie ?

La démocratie nécessite la reconnaissance de la citoyenneté. En 594 av. J.-C., l’aristocrate Solon, qui dirigeait alors la cité, décide de l’égalité de tous les citoyens. C’est un premier pas vers la démocratie. En 507 av. J.-C., une réorganisation de la cité tend à associer les citoyens à l’exercice du pouvoir, même si les plus riches continuent d’occuper les principales fonctions. Au Ve siècle av. J.-C., Périclès renforce l’égalité, permettant aux plus pauvres de participer à la direction de la cité. Pour cela, il met en place un système d’indemnités visant à réduire la sélection par la richesse.

Quiz

-

C’est correct. La démocratie belge est une démocratie représentative dans laquelle nous nous rendons aux urnes pour voter pour nos représentants élus au Parlement. Les expériences de démocratie directe à Athènes permettaient à une partie des citoyens de participer directement à certaines prises de décision

-

Non, La démocratie belge est une démocratie représentative dans laquelle nous nous rendons aux urnes pour voter pour nos représentants élus au Parlement. Les expériences de démocratie directe à Athènes permettaient à une partie des citoyens de participer directement à certaines prises de décision

Une démocratie pour tous ?

Quand a lieu cette première expérience de la démocratie en Grèce ?

La mise en place de la première expérience de démocratie se met en place progressivement à la fin du Ve siècle av. J.-C. Elle évolue tout au long du Ve siècle av. J.-C. pour finalement disparaître progressivement.

Tout au long de son histoire, la démocratie a été la cible de violentes critiques. Par exemple, l’auteur de théâtre Aristophane (445-385 avant JC), dénonce le fait que certains citoyens profitent de leur talent oratoire pour prendre l’ascendant sur les institutions. Platon, quant à lui, voit dans la démocratie un « système de bêtise humaine » car il permet à des pauvres, dénués des compétences requises, de gérer la cité. Il propose un régime politique dirigé par des philosophes. D’autres critiquent la démagogie, voire les mensonges de certains politiques afin de conserver le pouvoir. La démocratie connaît également, à plusieurs reprises, des remises en cause du système sous la pression des événements, notamment lors des conflits extérieurs.

Quiz

-

Non c’est la réponse 3. Cela signifie que seuls 10 % de la population civile ont eu leur mot à dire dans la prise de décision de la ville. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure cette forme de démocratie est démocratique.

-

Non c’est la réponse 3. Cela signifie que seuls 10 % de la population civile ont eu leur mot à dire dans la prise de décision de la ville. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure cette forme de démocratie est démocratique.

-

Bonne réponse ! Cela signifie que seuls 10 % de la population civile ont eu leur mot à dire dans la prise de décision de la ville. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure cette forme de démocratie est démocratique.

Après Athènes, la fin de la démocratie ?

Malgré les critiques et les attaques, la démocratie athénienne parvient à se maintenir quasiment jusqu’à la période romaine. La gouvernance de la cité est cependant de plus en plus concentrée dans les mains de quelques individus. Le système démocratique disparaît et tombe progressivement dans l’oubli.

Au Ve siècle av. J.-C., la population d’Athènes s’élevait à environ 380 000 habitants, mais seules 40 000 personnes participaient à la vie politique de la cité. Les personnes reconnues comme citoyens étaient membres de droit d’une grande assemblée, appelée l’Ecclésia, qui se réunissait tous les dix jours. On y votait à main levée sur toutes les questions en lien avec la vie de la cité, parfois pour décider de la guerre ou de la paix, ou exclure des citoyens. Une autre assemblée restreinte était chargée de préparer les projets de lois et avait un très grand rôle pour orienter les décisions.

Le rôle majeur du tirage au sort

Pour certaines de ses institutions, Athènes développe le système du tirage au sort. C’est le cas du tribunal qui est ainsi composé de citoyens de plus de 30 ans, tirés au sort pour un an. Les titulaires de certaines des plus hautes fonctions, dont les archontes ou les héliastes, sont ainsi tirés au sort. À Athènes, la politique est intimement liée à la religion, le tirage au sort est considéré comme l’expression de la volonté divine. Aujourd’hui, le système du tirage au sort est considéré comme une forme d’utopie, mais il est de plus en plus évoqué dans les propositions visant à revivifier la démocratie.

Quiz

-

Non c’est la réponse 2 : Une grande assemblée publique qui a eu lieu tous les 10 jours

-

Bonne réponse !

-

Non c’est la réponse 2 : Une grande assemblée publique qui a eu lieu tous les 10 jours

Périclès et la démocratie

« Dans nos institutions politiques, nous ne cherchons pas à copier les lois des autres peuples ; nous servons de modèle, au lieu d’imiter autrui. Le nom de notre gouvernement est démocratie, parce que le pouvoir relève, non du petit nombre, mais de la multitude. Dans les différents entre particuliers, il y a pour tous égalité devant la loi : quant à la considération, elle s’attache au talent dans chaque genre, et c’est bien moins le rang qui décide de l’élection aux emplois publics que les mérites personnels ; la pauvreté, une condition obscure ne sont pas un empêchement, du moment où l’on peut rendre quelque service à l’État. […] Sans rudesse dans nos relations privées, nous nous conformons aux lois dans nos actes publics, surtout par respect pour elles ; nous obéissons aux magistrats, quels qu’ils soient, aux lois en vigueur, surtout à celles établies dans l’intérêt des opprimés, et à celles qui ne sont pas écrites, il est vrai, mais à la violation desquelles la honte a été attachée d’un commun accord. » Thucydide, Oraison funèbre de Périclès

De l’Antiquité à la Révolution américaine

L’idée de démocratie a-t-elle véritablement disparu pendant près de 1500 ans ?

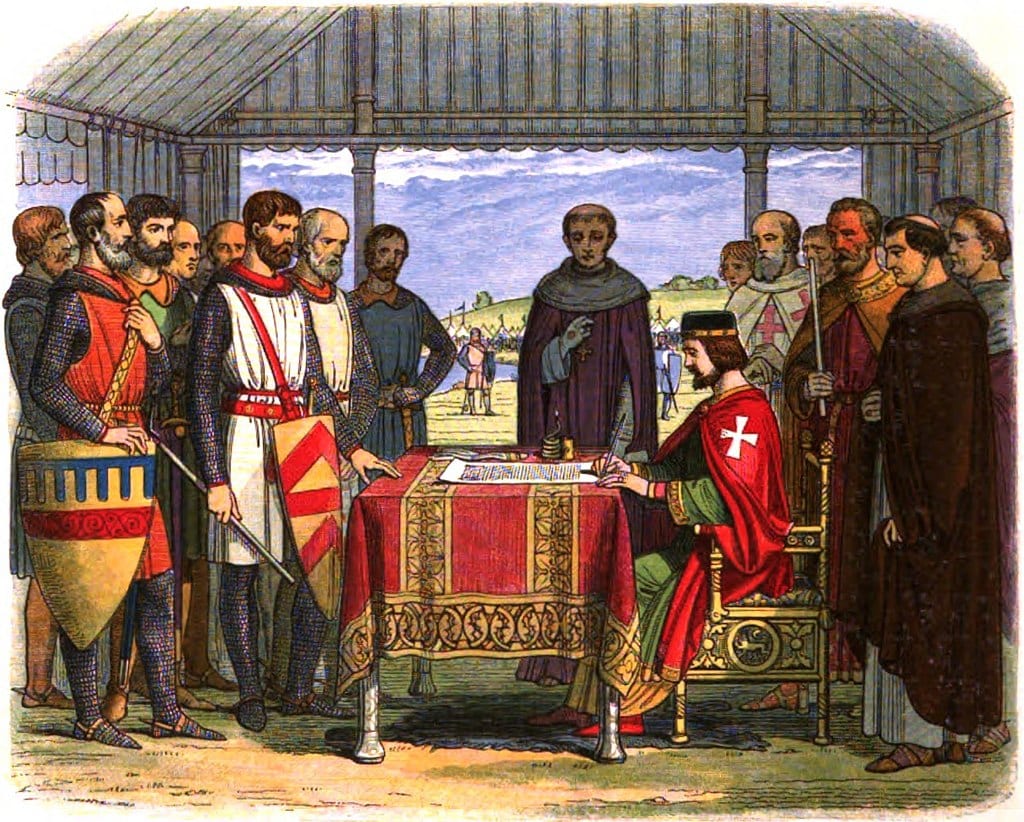

La démocratie disparaît presque totalement pendant plusieurs siècles. Il faut attendre le Moyen Age pour voir réapparaître certains de ses principes. Par exemple, en 1215, en Grande-Bretagne, est ainsi ratifiée la Magna Carta, qui limite l’absolutisme royal. Elle est connue comme le premier texte reconnaissant les libertés et droits des sujets d’un royaume. Ce texte deviendra un pilier de la Constitution anglaise. Au XIIIe siècle, la Grande-Bretagne se dote d’un Parlement avec une Chambre des communes.

A peu près à la même période, à partir du XIIe siècle, de plus en plus de villes se dotent d’instances municipales au sein desquelles les conseils sont élus. C’est le cas en Italie et en Flandre, par exemple. C’est également à cette période, en 1302, que le roi de France Philippe le Bel créé les États généraux. Il s’agit pour lui d’appuyer son pouvoir sur une caution populaire face à l’Église, même si l’on est encore loin de l’idée d’une véritable démocratie et de l’idée de citoyen.

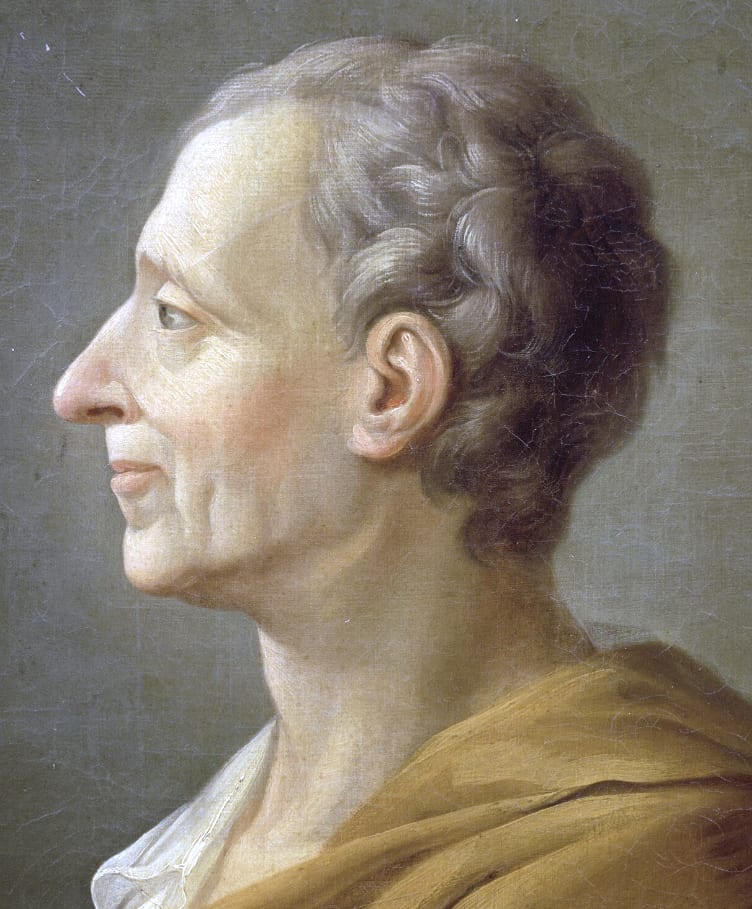

La philosophie des Lumières, qui se développe tout au long du XVIIIe siècle, poursuit l’objectif de lutter contre l’arbitraire et l’absolutisme et d’inventer de nouvelles formes de pouvoir et d’organisation sociale. Les grands auteurs des Lumières soutiennent l’idée que les hommes vont enfin pouvoir écrire ensemble leur destin. Ils mettent en avant la nécessité de s’appuyer sur une valeur primordiale : la raison. Jean-Jacques Rousseau développe le concept de contrat social et prône la nécessité de refonder la société politique sur de nouvelles bases. Son objectif est d’édifier un système de pouvoir démocratique qui garantisse à la fois l’égalité et la liberté des citoyens.

Pour Montesquieu, autre penseur majeur des Lumières, la clé de voûte d’un système idéal doit reposer sur la séparation des pouvoirs. Ce courant de pensée va largement contribuer à fragiliser l’Ancien Régime et à préparer la mise en place de très audacieuses institutions représentatives en France, dans les premières années de la Révolution française.

Rousseau et la démocratie

« La volonté générale peut seule diriger les forces de l’État. Le peuple soumis aux lois doit en être l’auteur. La puissance législative appartient au peuple, et ne peut appartenir qu’à lui. » Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762

Montesquieu et la séparation des pouvoirs

« Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutive et la puissance de juger. Lorsque le pouvoir législatif est réuni au pouvoir exécutif, dans la ou les mêmes personnes, il n’y a pas de liberté : on peut craindre que le même monarque ou la même assemblée en fasse des lois tyranniques pour les appliquer tyranniquement. » Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748

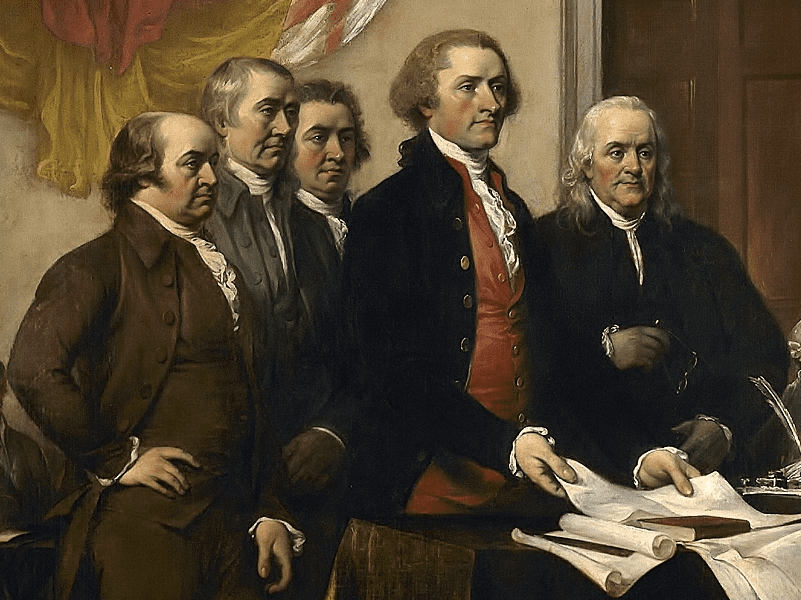

En 1775, treize colonies anglaises d’Amérique du Nord se révoltent contre la domination de Londres pour protester notamment contre la pression fiscale imposée par la métropole. Les insurgés parviennent à infliger une sévère défaite aux Anglais et, le 4 juillet 1776, leurs représentants réunis en congrès général proclament l’indépendance des États-Unis.

Après la victoire finale sur l’Angleterre, reconnue par Londres en 1783, le pays se dote, en 1787, d’une constitution démocratique. Celle-ci établit les grandes lignes de la démocratie représentative et d’une société basée sur un système égalitaire qui deviendra un modèle en Europe. Il s’agit de l’une des plus anciennes constitutions écrites encore appliquées. Elle repose sur une séparation très stricte et un équilibre très étudié des différents pouvoirs. Son caractère démocratique sera renforcé au prix d’âpres combats par des amendements abolissant l’esclavage, puis étendant notamment le droit de vote aux femmes.

Par Armand Dumaresq 1783.

Le retour du terme de « démocratie »

Jusqu’au XVIIIe siècle, le mot démocratie avait une connotation péjorative. Ainsi, avant 1800, la démocratie est, pour les Américains, le régime de l’anarchie et des passions immédiates.

Elle est aussi considérée comme un régime archaïque, renvoyant à un passé très lointain. Dans la fameuse Encyclopédie de Diderot éditée en 1751, la démocratie est ainsi présentée comme un régime de l’Antiquité ne s’appliquant plus qu’à quelques cantons suisses ! Plus que la démocratie, ce que les penseurs des Lumières revendiquent alors c’est un rapport d’égalité.

Quiz

-

C’est faux : ce n’est qu’en 1919 que les femmes ont obtenu le droit de vote aux États-Unis (1948 en Belgique). En outre, l’esclavage n’a été officiellement aboli qu’après la guerre civile américaine en 1865. Néanmoins, les personnes libérées de l’esclavage, principalement issues du continent africain ainsi que les premiers habitants du continent américain, n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1965.

-

Bonne réponse ! Ce n’est qu’en 1919 que les femmes ont obtenu le droit de vote aux États-Unis (1948 en Belgique). En outre, l’esclavage n’a été officiellement aboli qu’après la guerre civile américaine en 1865. Néanmoins, les personnes libérées de l’esclavage, principalement issues du continent africain ainsi que les premiers habitants du continent américain, n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1965.

Vote-t-on sous l’Ancien Régime ?

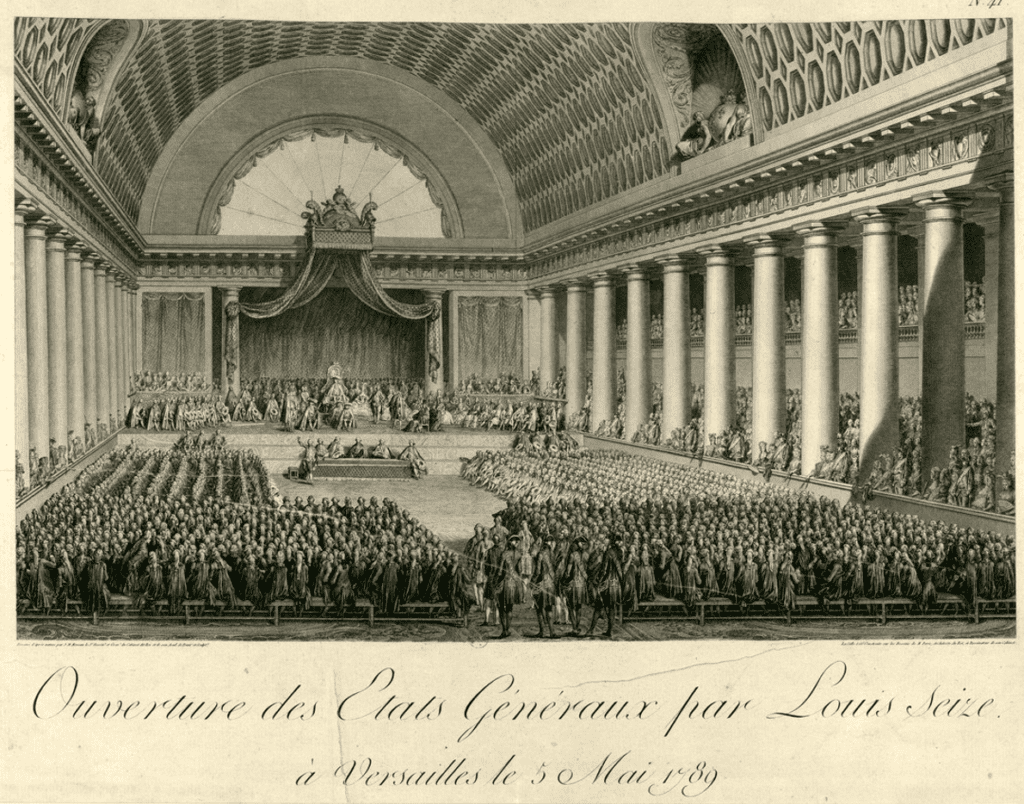

Un des derniers actes de la monarchie d’Ancien Régime est d’organiser un vote pour désigner les représentants qui siègeront aux États généraux, assemblée extraordinaire convoquée par Louis XVI – pour la première fois depuis 1614 – pour tenter de trouver une solution à la crise profonde que traverse le royaume. Le vote s’effectue selon des modalités assez complexes, mais dans un climat très libre. Outre les membres de la noblesse et du clergé, les hommes du tiers état (98 % de la population) de plus de 25 ans, contribuables et domiciliés, sont appelés à voter, ce qu’ils font massivement.

L’expansion démocratique de la fin du XVIIIe au début du XXe siècles

La Révolution française de 1789 balaie progressivement les institutions multiséculaires de la monarchie. La période 1789-1791 est particulièrement riche en innovations institutionnelles avec de multiples avancées vers les concepts démocratiques contemporains.

Le 17 juin 1789, les députés des États généraux s’érigent en Assemblée nationale. C’est la naissance du système représentatif français. Ils s’instituent ensuite en une Assemblée constituante et décident de rédiger une déclaration contenant les principes fondamentaux qui forgeront la future constitution. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est proclamée le 26 août 1789. Ce texte fait encore partie de la Constitution française aujourd’hui et a servi de base juridique à un grand nombre de chartes sur les droits et libertés fondamentales. L’Assemblée constituante vote la Constitution française de 1791, fondée sur la souveraineté nationale et la séparation des pouvoirs, mais elle reste censitaire (seuls ceux qui paient l’impôt sont électeurs). La Constitution de 1793 établit le suffrage universel, mais elle ne sera jamais appliquée.

La décennie révolutionnaire est marquée par la fréquence des élections à tous les niveaux. Entre 1790 et 1799, les citoyens sont ainsi appelés à voter au moins vingt fois. Plus d’un million de postes électifs sont créés en 1790. Mais, sans campagne électorale, et avec peu de moyens, la participation est alors souvent faible : en 1792, on compte ainsi seulement 700 000 votants sur 7 millions d’électeurs.

Voter pendant la Révolution française?

Avec l’octroi des droits politiques, d’abord aux protestants, puis aux juifs, la France fut le premier pays à séparer complètement la religion de la citoyenneté. Avant de se dissoudre, la Constituante a même octroyé des droits politiques à une partie des gens de couleur libres dans les colonies. Même si les femmes n’en ont finalement pas bénéficié – comme partout à cette époque – la question du suffrage féminin fut abordée pour la première fois dans une législature, lors des débats à la Convention, sur la Constitution de 1793.

Tout au long du XIXe siècle les avancées vers la démocratie se multiplient avec notamment la généralisation des scrutins. Toutefois, le droit de vote reste le plus souvent réservé aux citoyens qui paient un impôt, le cens électoral. Ce système est appelé suffrage « censitaire ». C’est ce système qui est introduit par la Constitution belge de 1831, avec un droit de vote réservé aux Belges de sexe masculin âgés de 25 ans au moins et payant un certain montant d’impôt. Il résulte de ce système que moins de 5% de la population est autorisée à voter.

Le suffrage universel ne sera inscrit dans la Constitution belge que plus tard, en 1893, suite à une grève générale organisée par le Parti Ouvrier Belge. En 1832, en Angleterre, on ne compte que 800 000 électeurs sur une population de 30 millions d’habitants. D’autres critères sont utilisés pour limiter le droit de vote. Aux États-Unis, par exemple, on impose aux Noirs de prouver leur appartenance ancienne à la société américaine. En Italie, les analphabètes ne votent que depuis 1912. En France, après sa limitation lors de l’Empire napoléonien, puis pendant la Restauration monarchique, le suffrage universel réapparaît en 1848, avant d’être à nouveau supprimé sous le Second Empire. L’instauration de la IIIe République, en 1871, permet son rétablissement.

Quiz

-

Faux, c’est la réponse 1 et 2 ! En 1921 les femmes belges obtiennent le droit de participer aux élections communales. Elles n’obtiendront de voter à toutes les élections qu’en 1948.

-

Deux réponses possibles : en 1921 les femmes belges obtiennent le droit de participer aux élections communales. Elles n’obtiendront de voter à toutes les élections qu’en 1948

-

Deux réponses possibles : en 1921 les femmes belges obtiennent le droit de participer aux élections communales. Elles n’obtiendront de voter à toutes les élections qu’en 1948

-

Non c’est la Nouvelle-Zélande

-

Bonne réponse !

-

Non c’est la Nouvelle-Zélande

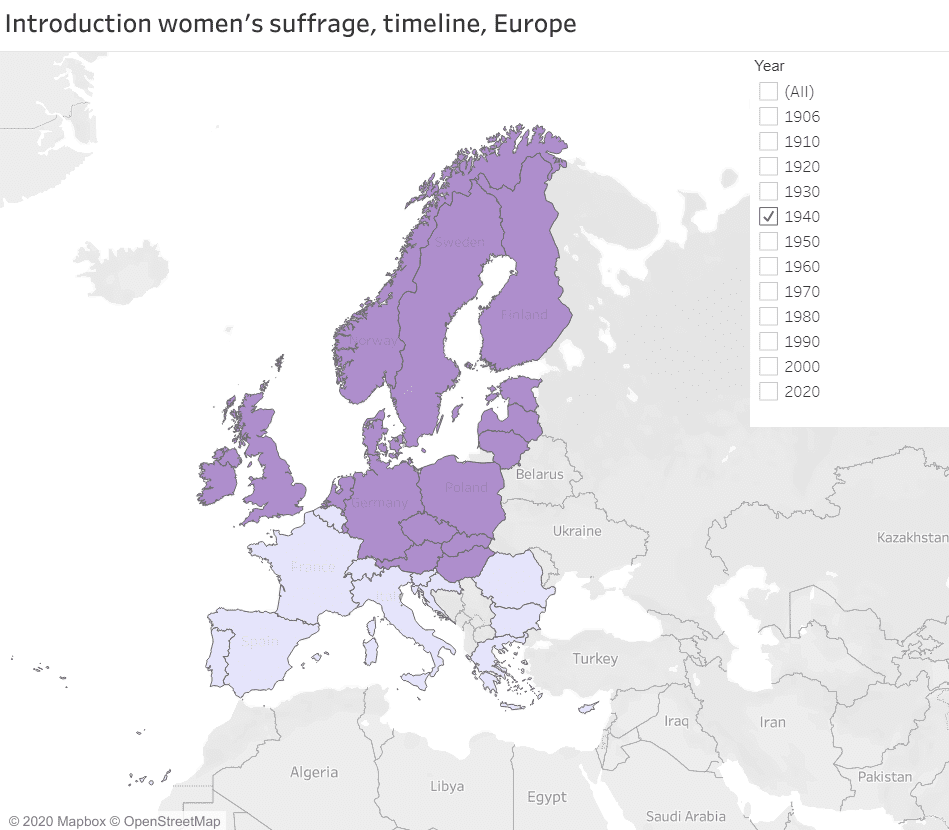

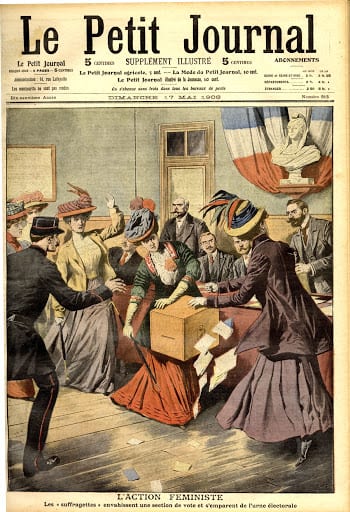

Droit de vote des femmes : un long chemin

Les femmes n’obtiennent le droit de vote qu’à partir de la fin du XIXe siècle. En effet, longtemps conservateurs et « progressistes » se sont alliés pour dénier aux femmes ce droit. Les conservateurs dans l’optique de garder les femmes dans les foyers, les progressistes par crainte qu’elles soient trop influencées par l’Église. Le premier pays à leur accorder ce droit est la Nouvelle-Zélande, en 1893. Les femmes belges devront attendre 1921 pour voter aux élections communales et 1948 pour participer à l’ensemble des élections. Dans certains pays, d’autres catégories de population sont également privées du droit de vote, tels les domestiques, qui n’obtiennent, en France, le droit de vote qu’en 1930, ou les militaires, qui ne l’obtiennent qu’en 1945.

Au 20e siècle, les démocraties ont, à maintes occasions, succombé à la pression des idéologies autoritaires. L’Europe a notamment été marquée par la montée en puissance des fascismes qui ont entraîné, dans les années 1920-30, la chute de grandes démocraties et l’installation de régimes dictatoriaux : en Italie à partir de 1922, en Allemagne à partir de 1933 ou encore en Espagne à partir de 1936.

À l’Est, la révolution russe – qui suscite un temps l’espoir de l’éclosion d’une démocratie – donne naissance à la dictature soviétique. Ces régimes conservent parfois certaines pratiques des démocraties, mais pour les dévoyer. L’Allemagne hitlérienne organise ainsi des référendums et en URSS des élections continuent d’être organisées même si le processus est complètement verrouillé par le Parti-État. En Belgique et en France aussi, dans les années 1930, des forces anti-démocratiques prospèrent, même si elles ne parviennent pas à s’imposer. La fin de la Seconde Guerre mondiale amène le rétablissement de la démocratie dans la partie Ouest de l’Europe mais des « démocraties populaires », qui n’ont de démocratie que le nom et qui, dans les faits sont des régimes autoritaires, s’installent dans tout le flanc Est du continent, passé sous influence soviétique.

© Istituto Nazionale Luce

Le triomphe de la démocratie libérale ?

Le tournant des années 1980-90 voit se dérouler une vague de révolutions, pour la plupart, pacifiques. Elles contribuent à la chute d’une grande partie des régimes autoritaires de la planète, de l’URSS au Chili en passant par l’Afrique du Sud notamment.

Beaucoup de chercheurs et d’observateurs annoncent alors le triomphe probable de la démocratie partout dans le monde. Cependant la transition de régimes autoritaires vers de véritables démocraties n’est pas chose aisée et le processus s’est souvent avéré plus complexe que prévu. La Russie démocratique du début des années 1990 a ainsi cédé la place à un régime autoritaire. Dans d’autres pays, comme la Turquie, la démocratie s’érode progressivement ces dernières années. Même des États membres de l’Union européenne, comme la Pologne, ou la Hongrie sont aujourd’hui, le théâtre de graves remises en cause de certains principes fondateurs de la démocratie. Démocratie qui reste aujourd’hui encore un combat sur une très large partie du globe.

Les militantes féministes interpellent l’opinion

grâce à des actions coup de poing.

Ici, elles envahissent un bureau de vote et renversent l’urne

salut

Chute du mur de Berlin

© Raphaël Thiémard

La démocratie aujourd'hui

Malgré l’absence d’une définition unique et universelle de la démocratie, certains critères semblent incontournables, tels ceux définis en 1966 par l’organisation des Nations unies (ONU) dans son Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aujourd’hui ratifié par 169 États (soit 85 % des États membres de l’ONU). Il s’agit notamment :

- du droit de voter et d’être élu au cours d’élections honnêtes, qui doivent avoir lieu périodiquement ;

- du droit au suffrage universel légal et au vote secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ; de la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association ;

- du droit et de l’opportunité de participer à la gestion des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

Le centre de recherche Economist Intelligence Unit, basé au Royaume-Uni, publie chaque année un rapport qui fait autorité en matière d’évaluation de l’état de la démocratie dans le monde. Ce rapport s’appuie sur cinq groupes de critères :

- Le processus électoral et le pluralisme

- Les libertés civiles

- Le fonctionnement du gouvernement

- La participation politique

- La culture politique

Quiz

-

Bonne réponse !

-

Non c’est la réponse 1 : quantité d’élections ; liberté culturelle

-

Non c’est la réponse 1 : quantité d’élections ; liberté culturelle

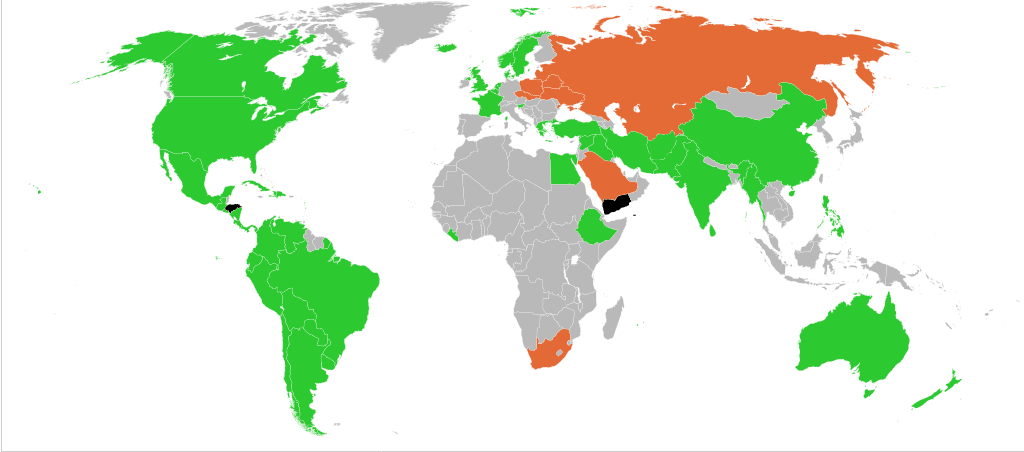

Droits de l’homme et démocratie ne signifient pas la même chose. Les droits de l’homme sont un concept visant à donner à chaque être humain des droits « inaliénables et sacrés ». Même si d’autres textes antérieurs peuvent être considérés comme précurseurs, la première déclaration des droits de l’Homme de l’époque moderne fut celle adoptée par l’assemblée nationale française, le 26 août 1789. Une nouvelle version contemporaine de la déclaration des droits de l’homme a été adoptée en 1948 par les 58 États alors membres de l’ONU.

Elle considère, dans son article premier, que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Si droits de l’homme et démocratie sont deux choses différentes, la démocratie est incontestablement, de tous les régimes politiques existants, le cadre le plus propice à la mise en pratique et au respect des droits de l’homme.

Pays verts : vote favorable

Pays oranges : se sont abstenus

Pays noirs : n’ont pas voté ou ne se sont pas abstenus

Pays gris : ne faisaient pas partie de l’ONU au moment du vote

Source: Wikiwand

Le lien entre la démocratie et les droits de l’homme est clairement défini dans l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. »

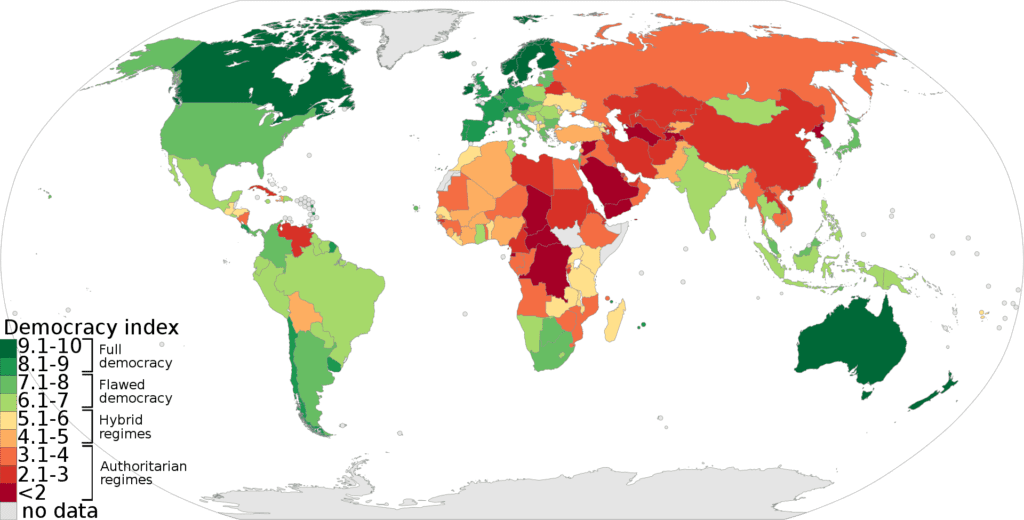

L’indice de démocratie de l’Economist Intelligence Unit, basé sur les cinq groupes de catégories mentionnés ci-dessous, donne un aperçu de l’état de la démocratie dans 165 États et deux territoires du monde entier. Il prend en compte un large éventail de concepts liés à la démocratie dans le passé et le présent, tels que les élections libres, mais aussi les libertés civiles et la protection des droits de l’homme, la liberté de la presse et la participation politique. L’indice a été publié pour la première fois en 2006 et est mis à jour chaque année. Sur la base des scores obtenus pour une série d’indicateurs au sein des catégories, les pays reçoivent un score annuel moyen compris entre 0 et 10 (où 10 représente la pleine démocratie) et sont classés en quatre types de régime : « démocratie », « démocratie imparfaite », « régime hybride » et « régime autoritaire ».

I. Processus électoral et pluralisme

- 1. Les élections pour la législature nationale et le chef du gouvernement sont-elles libres ?

- 2. Les élections pour la législature nationale et le chef du gouvernement sont-elles équitables ?

- 3. Les élections municipales sont-elles libres et équitables ?

- 4. Y a-t-il un suffrage universel pour tous les adultes ?

- 5. Les citoyens peuvent-ils exprimer leur vote sans être menacés de manière significative par des organismes étatiques ou non étatiques ?

- 6. Les lois prévoient-elles des possibilités de campagne globalement égales ?

- 7. Le processus de financement des partis politiques est-il transparent et généralement accepté ?

- 8. Après les élections, les mécanismes constitutionnels pour le transfert ordonné du pouvoir d’un gouvernement à un autre sont-ils clairs, établis et acceptés ?

- 9. Les citoyens sont-ils libres de former des partis politiques indépendants du gouvernement ?

- 10. Les partis d’opposition ont-ils une perspective réaliste d’accéder au gouvernement ?

- 11. L’accès potentiel à une fonction publique est-il ouvert à tous les citoyens ?

- 12. Les citoyens sont-ils autorisés à former des organisations politiques et civiques, libres de toute interférence et surveillance de l’État ?

Le président Lyndon B. Johnson signe le Civil Rights Act de 1964 sous les yeux de Martin Luther King, Jr. et d’autres © Cecil Stoughton, White House Press Office (WHPO)

III. Participation politique

- 27. Participation des électeurs / participation aux élections nationales

- 28. Les minorités ethniques, religieuses et autres ont-elles un degré raisonnable d’autonomie et de voix dans le processus politique ?

- 29. Pourcentage de femmes au parlement.

- 30. Étendue de la participation politique. Composition des partis politiques et des organisations politiques non gouvernementales.

- 31. Engagement des citoyens dans le processus politique

- 32. Education à l’exercice de la citoyenneté

- 33. Alphabétisation des adultes.

- 34. Proportion dans laquelle la population adulte s’intéresse et suit la politique dans les médias.

- 35. Les autorités font un effort sérieux pour promouvoir la participation politique.

IV. Culture politique démocratique

- 36. Existe-t-il un degré suffisant de consensus sociétal et de cohésion pour soutenir une démocratie stable et fonctionnelle ?

- 37. Perception du leadership ; proportion de la population qui désire un leader fort qui contourne le parlement et les élections.

- 38. Perception d’une domination militaire ; proportion de la population qui préférerait un régime militaire.

- 39. Perception d’une domination par des experts ou un gouvernement technocratique ; proportion de la population qui préférerait un régime mené par des experts ou des technocrates.

- 40. Perception de la démocratie et de l’ordre public ; proportion de la population qui estime que la démocratie n’est pas un bon système pour maintenir l’ordre public.

- 41. Perception de la démocratie et du système économique ; proportion de la population qui croit que la démocratie profite à la performance économique.

- 42. Degré de soutien populaire à la démocratie.

- 43. Il existe une forte tradition de séparation de l’Église et de l’État.

II. Fonctionnement du gouvernement

- 13. Les représentants librement élus déterminent-ils la politique du gouvernement ?

- 14. La législature est-elle le corps politique suprême, avec une suprématie claire sur les autres branches du gouvernement ?

- 15. Existe-t-il un système efficace de freins et contrepoids sur l’exercice de l’autorité gouvernementale ?

- 16. Le gouvernement est-il libre de toute influence indue de l’armée ou des services de sécurité ?

- 17. Les puissances et organisations étrangères ne déterminent pas les fonctions ou politiques gouvernementales importantes.

- 18. Des groupes économiques, religieux spéciaux ou d’autres puissants groupes nationaux exercent-ils un pouvoir politique important, parallèlement aux institutions démocratiques ?

- 19. Y a-t-il suffisamment de mécanismes et d’institutions pour garantir la responsabilité du gouvernement vis-à-vis de l’électorat entre les élections ?

- 20. L’autorité du gouvernement s’étend-elle sur tout le territoire du pays ?

- 21. Le fonctionnement du gouvernement est-il ouvert et transparent, avec un accès public suffisant à l’information ?

- 22. Quelle est l’ampleur de la corruption ?

- 23. La fonction publique est-elle prête et capable de mettre en oeuvre la politique gouvernementale ?

- 24. Perceptions populaires de la mesure dans laquelle les citoyens ont le libre choix et le contrôle de leur vie.

- 25. Confiance des citoyens dans le gouvernement.

- 26. Confiance des citoyens dans les partis politiques.

V. Libertés civiles

- 44. Y a-t-il une presse électronique libre ?

- 45. Y a-t-il une presse écrite libre ?

- 46. Existe-il une liberté d’expression et de protestation ?

- 47. La couverture médiatique est-elle solide ? Existe-t-il une discussion ouverte et libre sur les questions d’intérêt public, avec une diversité raisonnable d’opinions ?

- 48. Existe-t-il des restrictions politiques à l’accès à Internet ?

- 49. Les citoyens sont-ils libres de constituer des organisations professionnelles et des syndicats ?

- 50. Les institutions offrent-elles aux citoyens l’occasion de demander au gouvernement d’obtenir réparation ?

- 51. Recours à la torture par l’État.

- 52. Mesure dans laquelle le pouvoir judiciaire est indépendant de l’influence du gouvernement.

- 53. Degré de tolérance religieuse et liberté d’expression religieuse.

- 54. Mesure dans laquelle les citoyens sont traités de manière égale par la loi.

- 55. Les citoyens bénéficient-ils d’une sécurité de base ?

- 56. Mesure dans laquelle les droits de propriété privée sont protégés et les entreprises privées ne sont pas soumises à une influence gouvernementale excessive.

- 57. Mesure dans laquelle les citoyens jouissent de leurs libertés individuelles.

- 58. Perception de la protection des droits de l’homme ; proportion de la population qui pense que les droits humains fondamentaux sont bien protégés.

- 59. Il n’y a pas de discrimination significative sur la base de la race, de la couleur ou des croyances religieuses.

- 60. Mesure dans laquelle le gouvernement invoque de nouveaux risques et de nouvelles menaces pour restreindre les libertés civiles.

La démocratie en déclin ?

En 2019, le score mondial moyen pour la démocratie est tombé à 5,44, le score moyen le plus bas mesuré depuis la création de l’indice en 2006, et un score encore plus bas qu’en 2010, lorsque la crise économique et financière a entraîné une fragilisation politique dans certaines régions.

Selon ce classement environ la moitié de la population mondiale vit actuellement dans une démocratie ou une démocratie imparfaite, même si le pourcentage de personnes vivant dans une démocratie complète a diminué ces dernières années, passant de 9,9 % en 2015 à 5,7 % en 2019, notamment en raison de la baisse dans ce classement des États-Unis, auparavant “démocratie complète” et classés aujourd’hui comme “démocratie imparfaite”.

La baisse du score global en 2019 a été également causée par un recul de la démocratie en Amérique latine et en Afrique subsaharienne, l’Amérique latine étant la région ayant connu la plus forte régression par rapport aux années précédentes, en raison, entre autres, de la situation au Brésil ou encore des crises politiques au Venezuela, en Bolivie et au Nicaragua.

De toutes les catégories de l’indice, la plus forte régression a été enregistrée pour les « libertés civiles », avec des scores en baisse dans toutes les régions du monde entre 2008 et 2019. La baisse la plus importante a eu lieu en Amérique latine, suivie par l’Europe de l’Est, où la liberté d’expression et la liberté des médias ont été de plus en plus restreintes dans plusieurs pays. La catégorie « fonctionnement du gouvernement » a obtenu le score le plus bas depuis la création de l’indice.

L’absence de progrès dans le fonctionnement du gouvernement et l’échec du gouvernement au cours des dernières années, ainsi que la persistance de faibles scores en matière de transparence, de responsabilité et de corruption, peuvent en partie expliquer la montée des manifestations et d’agitation sociale dans diverses régions du monde, de l’Algérie au Liban, du Soudan à Hong Kong.

Wikipedia commons, data EIU.com

La démocratie dans le monde

Union européenne et autres pays de l’Europe de l’ouest

Certaines grandes démocraties européennes connaissent également une crise certaine avec la montée des partis dits « anti-systèmes », qu’ils soient de gauche ou de droite (Italie, Autriche où ces partis sont au pouvoir et Allemagne et France où ils font des scores importants). La baisse de confiance des électeurs dans leurs représentants et leur insatisfaction face à l’action des partis traditionnels comptent parmi les causes principales de cette défiance vis-à-vis des institutions.

Les pays à l’Est de l’Union européenne connaissent aussi une dégradation significative de leur niveau de démocratie, notamment la Hongrie ou la Pologne qui sont gouvernées par des partis farouchement nationalistes et ont vu leurs institutions démocratiques fragilisées par des attaques portées, entre autres, contre l’indépendance du système judiciaire. En 2019, le score de la Pologne est passé pour la première fois en dessous de celui de la Hongrie. En effet, le parti nationaliste et conservateur PiS continue d’affaiblir l’État de droit et la liberté de la presse.

Europe Orientale, Turquie, Asie Centrale

Les pays de la zone restent marqués par l’héritage d’une transition non aboutie vers la démocratie et où de nombreux pays connaissent des difficultés persistantes à consolider leurs institutions. La Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, trois pays liés à l’Union européenne par un accord d’association, jouissent des niveaux les plus élevés de la zone sur les critères de démocratie mais aucun n’atteint encore, selon les critères de ce classement, le statut de « démocratie imparfaite ». La Russie reste à un niveau médiocre (134ème sur 167) en matière démocratique, de même que la plupart des Etats d’Asie centrale ex-soviétique.

La Turquie, largement dégradée suite aux purges massives opérées par le régime après la tentative de coup d’État de 2016 et la réforme constitutionnelle qui a donné des pouvoirs massifs au président (entré en vigueur en 2018).

Manifestation des partisans de la modification de la loi sur la Cour constitutionnelle en Pologne © Maciej Szczepańczyk

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord demeure l’une des régions du monde les plus démocratiques, même si la note des États-Unis a diminué ces dernières années, depuis l’élection de Donald Trump à la présidence en 2016. Cette élection a donné lieu à de nombreuses dérives marquées notamment par un usage dévoyé des réseaux sociaux. Elle a provoqué une polarisation très forte des opinions au sein de la société américaine.

Le président Donald J. Trump désigne un journaliste en lui posant une question lors d’une réunion d’information sur le coronavirus à la Maison Blanche, le 25 mars 2020 © the White House

Amérique Latine et Centrale

La situation en Amérique du Sud en matière de démocratie s’est dégradée, mais la situation est contrastée selon les pays. Certains États, comme le Salvador, sont parvenus à améliorer leur score tandis que d’autres, à l’instar du Venezuela, de la Bolivie et du Nicaragua, s’enfoncent dans une crise qui affecte leurs institutions qui ne sont déjà plus démocratiques. Le déclin général de la démocratie au cours des dernières années a été principalement causé par une baisse des scores des libertés civiles et des dysfonctionnements des gouvernement. Différents pays de la région peinent également à faire face à la corruption et au crime organisé. Le mécontentement des électeurs a entraîné une augmentation de la participation politique et l’émergence des manifestations de masse dans divers pays en 2019, comme en Équateur et au Chili.

Les manifestants chiliens sont descendus dans la rue pour mettre fin à l’inégalité sociale et économique et ont réclamé une nouvelle constitution

Moyen-Orient et Afrique du Nord

La région compte un certain nombre de monarchies absolues et de régimes autoritaires et concentre plusieurs des pays les plus mal classés au niveau mondial en matière de démocratie. Avec un score régional moyen de 3,53 (le même qu’en 2006), la région occupe le rang moyen le plus bas du classement. Le manque de libertés politiques, les défis économiques et les niveaux élevés de corruption ont cependant contribué à une tendance à la hausse de la participation politique et des protestations de masse. En Algérie, un mouvement de contestation inattendu a ainsi conduit à l’éviction du président Abdelaziz Bouteflika en avril 2019, permettant au pays de gagner 13 places au classement mondial. Les progrès pourraient cependant être tout aussi rapidement annulés. Le Soudan se trouve toujours dans une crise politique et économique depuis le renversement de l’ancien dirigeant Omar al-Bashir en avril 2019. Avec une augmentation des divisions internes et une fragmentation politique, le pays lutte pour maintenir la stabilité et la paix.

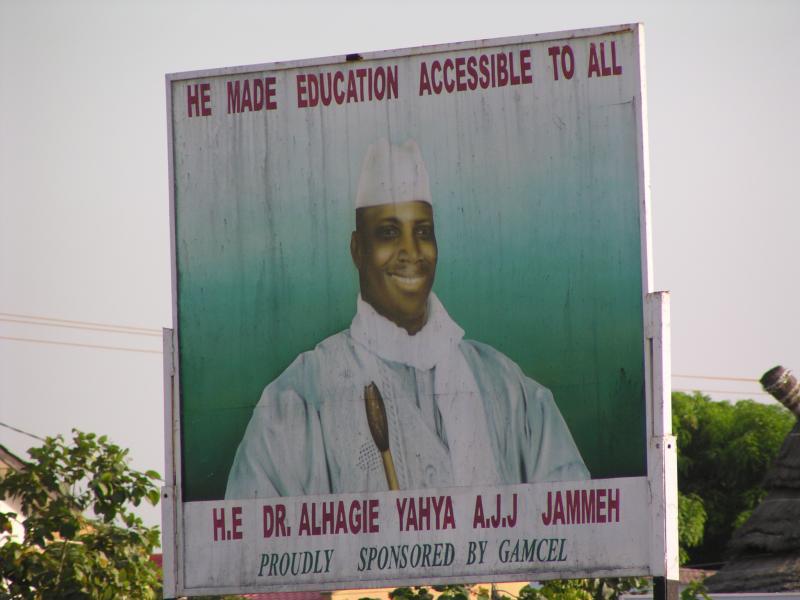

Afrique subsaharienne

Le continent africain ne connaît qu’une seule démocratie complète selon les critères de The Economist : l’Ile Maurice. La moitié des pays de la région sont classés comme des régimes autoritaires, et le score démocratique global a encore baissé l’année dernière, passant de 4,36 en 2018 à 4,26 en 2019, 23 pays ayant vu leur score se dégrader. La plupart des pays du continent africain souffrent d’un manque de pluralisme, même si les élections s’y déroulent et qu’un certain formalisme institutionnel s’y maintient sur fond d’une corruption toujours très présente dans de nombreux pays du continent. Les contre-performances démocratiques les plus importantes ont été enregistrées au Niger et aux Comores, qui ont exclu les principaux acteurs de l’opposition de la participation aux élections, ainsi qu’au Sénégal, au Bénin, au Rwanda et en Zambie, qui ont tous imposé des restrictions supplémentaires au processus électoral.

Quelques bonnes nouvelles cependant, dont le cas de la Gambie qui a connu une transition pacifique après le départ de l’autocrate Yahya Jammeh. Celui-ci régnait sur le pays depuis 1994 et y avait installé un régime particulièrement répressif.

Panneau à la gloire de Yahya Jammeh. Arrivé à la tête de la Gambie à la suite d’un coup d’État ce président très autoritaire a fini par quitter le pouvoir en 2017 grâce à une médiation internationale.

Promoting Jammeh

Depuis la naissance de l’index de la démocratie publié par l’Economist Intelligence Unit en 2006, l’Asie et l’Océanie sont les continents qui ont fait le plus de progrès vers la démocratie malgré une stagnation au cours des dernières années. C’est notamment le cas de la Birmanie, qui avait fait de remarquables progrès vers le multipartisme. D’autres pays, comme la Thaïlande, ont considérablement amélioré leur situation sur le plan de la démocratie au cours de l’année dernière. Après les élections de 2019, qui ont été organisées pour la première fois depuis le coup d’État militaire de 2014, le pays est passé d’un régime hybride à une démocratie imparfaite. L’Asie et l’Australie sont également les régions où les disparités entre pays sont les plus importantes, avec, d’un côté, la Nouvelle-Zélande occupant la 4ème place du classement mondial, et, de l’autre, la Corée du Nord qui occupe la dernière.

Au cours des dernières années, San Suu Kyi a été sévèrement critiqué pour ne pas avoir dénoncé la violence et la répression utilisées par l’armée birmane et le gouvernement central à l’encontre des Rohingyas et des autres minorités ethniques en Birmanie. La violence contre les Rohingyas a été décrite comme un génocide par une commission d’enquête de l’ONU.

Les citoyens fâchés avec la démocratie ou avec leurs institutions ?

Dans un rapport publié en 2017 par la fondation « Ceci n’est pas une crise », 68 % des Belges interrogés affirmaient que la démocratie fonctionne mal (41 % en 1995 et 64 % en 1997). De fait, la défiance semble s’être durablement installée entre le peuple et des institutions vues comme lointaines et pas forcément représentatives. La situation n’est pas loin d’être propre à la Belgique. Ainsi dans une enquête réalisée en 2016 pour le journal Le Monde, 57 % des Français interrogés affirmaient que la démocratie fonctionne mal. Plus des trois quarts d’entre eux estiment même que la situation ne cesse de se dégrader.

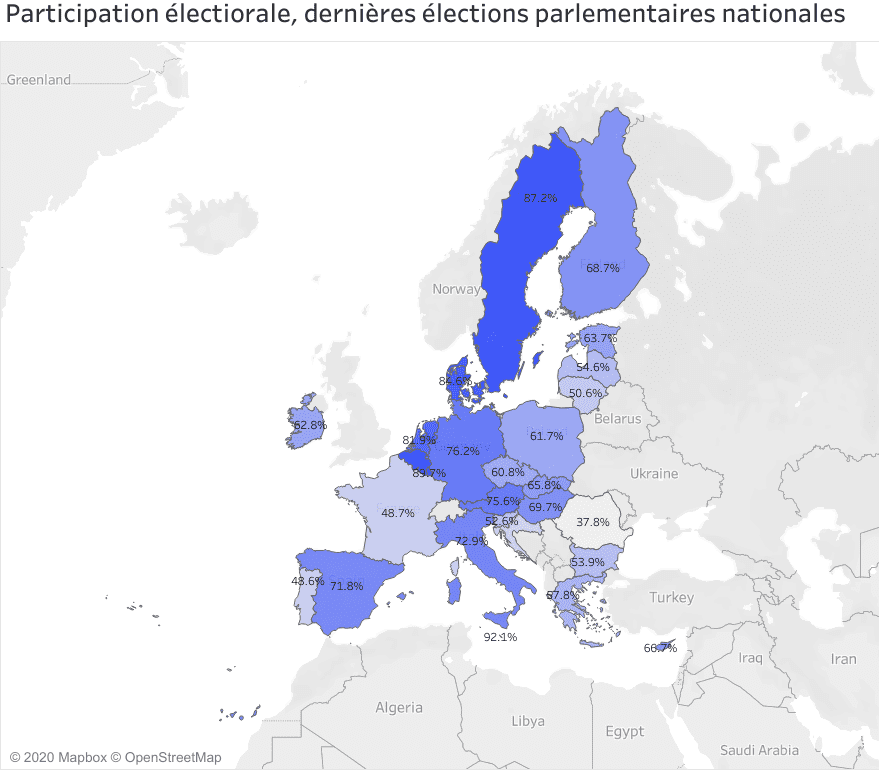

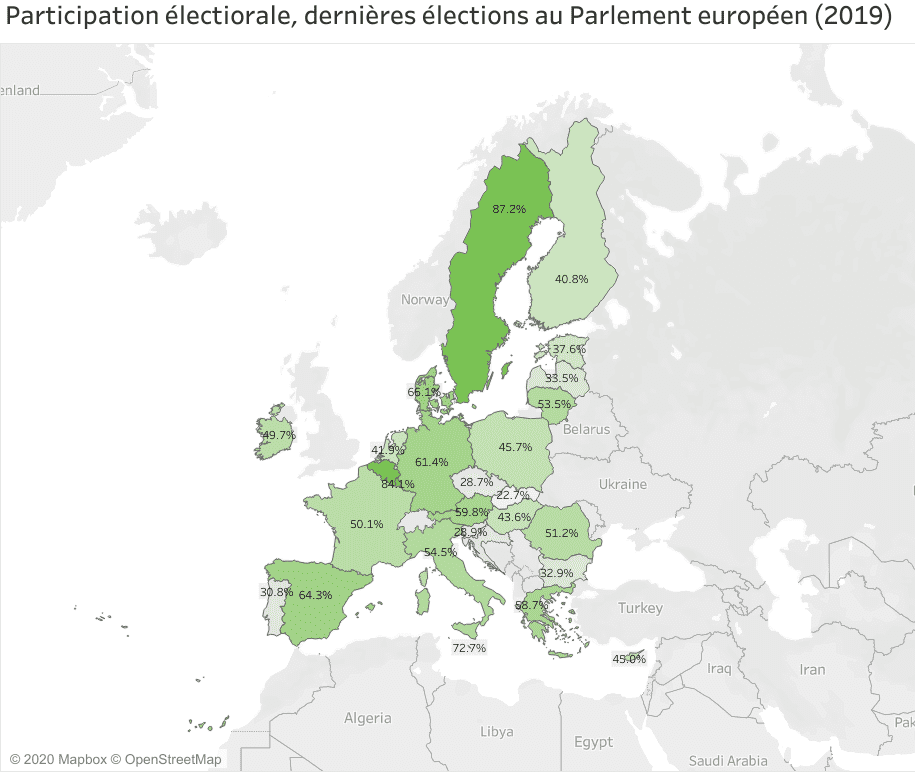

L’abstention, symbole du désamour entre les citoyens et la politique ?

Même si le vote est obligatoire dans certains pays d’Europe dont la Belgique, le principal marqueur de la défiance populaire envers les institutions en Europe est sans aucun doute l’abstention qui ne cesse de progresser. Le phénomène est très répandu. En Allemagne par exemple l’abstention atteignait 28 % lors des derniers scrutins, alors qu’elle n’était que de 22 % en 2005 et… 9 % en 1971. Au Royaume-Uni, il est de 31,3 % en 2017. La situation est particulièrement inquiétante chez les jeunes. En 2010, les deux tiers des 18-24 ans ne sont pas allés voter aux législatives, poussant même les autorités à réfléchir sur la nécessité de rendre le vote obligatoire.

Dans les pays de l’Est ayant rejoint l’Union européenne en 2004, l’abstention atteint 40 %, voire davantage. La Roumanie occupe le peloton de tête de ce palmarès. Dans cette région la participation politique a cependant augmenté de manière significative l’année dernière, en réaction à des réformes jugées liberticides dans différents pays de la zone (Pologne et Roumanie notamment).

Quiz

-

Non, c’est 68%. Ce pourcentage n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Alors qu’en 1995, 41% des Belges étaient insatisfaits du fonctionnement de la démocratie, ce chiffre était déjà passé à 64% en 1997.

-

Non, c’est 68%. Ce pourcentage n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Alors qu’en 1995, 41% des Belges étaient insatisfaits du fonctionnement de la démocratie, ce chiffre était déjà passé à 64% en 1997.

-

Bonne réponse. Ce pourcentage n’a fait qu’augmenter ces dernières années. Alors qu’en 1995, 41% des Belges étaient insatisfaits du fonctionnement de la démocratie, ce chiffre était déjà passé à 64% en 1997.

Et quand le vote est obligatoire ?

En Belgique, en Grèce, en Autriche ou au Luxembourg, le vote est obligatoire même si, en dehors de l’Autriche, le fait de ne pas voter n’est généralement pas sanctionné. Malgré le caractère obligatoire du vote en Belgique, l’abstention en Belgique voisine généralement avec les 10 %. Toujours selon l’étude de la fondation Ceci n’est pas une crise, en 2017, 59 % des Belges estimaient ainsi que le vote ne pouvait pas changer les choses. Le rapport conclut d’ailleurs à une véritable « désinstitutionalisation » de la société.

En Belgique la défiance la plus forte face aux partis politiques se retrouve au sein des catégories les plus fragiles de la population. Alors que 55 % des catégories favorisées affirment que le système démocratique belge fonctionne mal ils sont 70 % à le penser dans les catégories de la population défavorisées.

Cette distorsion se retrouve également dans les chiffres de l’abstention, bien plus élevés en ville, et d’autant plus dans les quartiers populaires de Bruxelles que dans le reste du pays. On constate également une importante chute de la participation électorale chez la population âgée de plus de 75 ans.

Des partis politiques touchés par une profonde désaffection

Si les partis politiques restent le cadre naturel de l’engagement politique, la plupart d’entre eux font face à une forte désaffection des citoyens. Selon le baromètre le plus récent de l’Union européenne, seul un citoyen belge sur cinq fait confiance aux partis politiques. De même, les syndicats, autre cadre traditionnel de l’engagement politique, voient leur nombre d’adhérents diminuer.

présidentielle 2007. © Ceridwen

La démocratie sous pression exterieure

La démocratie libérale repose sur le principe de la séparation des pouvoirs, et notamment sur l’indépendance de la justice, sur l’État de droit et sur les libertés publiques. Cependant, des événements comme des attentats ou des menaces extérieures créent parfois des émois si puissants qu’ils provoquent la remise en cause de textes fondamentaux et des libertés publiques. Ainsi, après les attentats de 2001, les États-Unis ont adopté le Patriot Act, une loi antiterroriste restreignant les libertés individuelles et limitant les droits de la défense. En France, après les attentats de 2015, l’état d’urgence mis en place a augmenté les pouvoirs de la police et amoindri l’autonomie et les prérogatives des pouvoirs législatif et judiciaire. Enfin, le coup d’État avorté de 2016 en Turquie a été le prétexte à une gigantesque purge de l’administration et de l’armée, difficilement compatible avec l’exercice de la démocratie telle qu’elle s’entend généralement.

L’apparition des réseaux sociaux et la force d’Internet ont aussi révolutionné les pratiques démocratiques, notamment en matière d’élections et d’exercice du pouvoir. Le taux de pénétration des plates-formes sociales est si important qu’elles sont devenues incontournables dans l’exercice de la politique aujourd’hui. L’actuel président des États-Unis est régulièrement raillé pour son usage frénétique de Twitter qui lui permet de communiquer directement avec ses followers en court-circuitant les médias traditionnels.

Si elles ont apporté des possibilités d’interactivité très forte avec les électeurs, les plateformes de réseaux sociaux sont très fortement mises en cause pour le rôle qu’elles peuvent avoir dans la propagation de rumeurs ou de relais d’informations fantaisistes aux incidences parfois importantes sur le résultat de certains scrutins. La vérification des informations et des données a été en effet très longtemps négligée par les grandes plateformes sociales.

Quiz

-

Bonne réponse !

-

C’est la réponse 1.

-

C’est la réponse 1.

Facebook, agent électoral?

Facebook a été accusé pour son rôle de désinformation dans plusieurs élections récentes, notamment lors de l’élection présidentielle américaine de 2016, le vote du Brexit en juin 2016 ou encore les élections aux Pays-Bas en mars 2017. En 2010, l’entreprise Cambridge Analytica avait ainsi profité des règles très souples de Facebook en matière de protection des données pour racheter des informations sur les utilisateurs à des fins de publicité politique. En 2018, le réseau social a été condamné pour cela à une amende de plus de 500 000 euros. De forts soupçons d’ingérences ont également pesés sur la dernière campagne présidentielle américaine. Des agents russes auraient profité de certaines fonctions payantes de Facebook pour véhiculer de fausses informations à grande échelle.

La fonction politique à l’heure du tout-numérique ?

La généralisation des médias sociaux, mais aussi des smartphones permettant de tout enregistrer, a aussi entraîné de profonds bouleversements dans l’exercice du pouvoir. Beaucoup d’acteurs politiques « surveillent » davantage leurs propos que par le passé, ce qui entraîne, selon certains observateurs, un appauvrissement du discours politique. De nombreuses carrières politiques ont récemment aussi été brisées par l’exhumation d’anciens tweets ou de posts Facebook. Internet et les ressources en ligne permettent également beaucoup – trop ? – de transparence, rendant souvent illusoire le « droit à l’oubli ».

La démocratie représentative fait actuellement l’objet de nombreuses critiques, elle est souvent considérée comme étant trop éloignée des « vraies » préoccupations des citoyens. Pour lutter contre cette « distanciation », de nombreuses expérimentations sont lancées visant à mieux associer les citoyens aux décisions collectives. Ces initiatives qualifiées de « démocratie participative » intègrent des éléments de démocratie directe dans les processus de décision pour « réconcilier » les citoyens avec la politique. L’une de ces expériences les plus fameuses a été menée à Porto Alegre, au Brésil. Dès 1989, la municipalité a mis en place un budget participatif permettant aux habitants de décider directement l’attribution de certains budgets. L’exemple de Porto Alegre a inspiré beaucoup d’autres villes dans le monde. Progressivement, la plupart des villes ont testé des initiatives de démocratie directe : conférences citoyennes, conférences de consensus, conseils de quartiers…

Parfois véritables démarches inclusives des citoyens, parfois vernis de communication, ces initiatives ont connu des fortunes diverses et ne résolvent pas, loin s’en faut, tous les problèmes actuels rencontrés par la démocratie. Pour fonctionner, elles nécessitent, au même titre que les institutions, une réelle implication des citoyens, ce qui se révèle souvent compliqué et requiert un haut degré d’information des participants.

Le référendum, solution miracle au désengagement ?

L’usage du référendum est régulièrement mis en avant par différentes forces politiques qui le présentent comme un remède aux maux de la démocratie actuelle marquée par un relatif désengagement.

Cependant, le référendum est un outil parfois compliqué à manier et qui peut être lui aussi dévoyé, notamment quand la campagne laisse place à toutes sortes de dérives. Le vote référendaire sur le Brexit au Royaume-Uni a ainsi été précédé d’une campagne marquée par des dérives démagogiques et mensongères.

De même, l’usage du référendum comme plébiscite suscite de très profondes réserves. Ainsi, le référendum est interdit en Allemagne, suite à l’usage funeste qu’en fit Hitler dans les années 1930. En Belgique la constitution ne prévoit pas non plus la possibilité de référendum. De surcroît, l’organisation d’un référendum a un coût très élevé

Démocratie illibérale, démocrature, etc. Vers une régression démocratique internationale ?

De fortes remises en cause des principes de la démocratie ont émergé au cours des dernières années au cœur même de l’Union européenne, pourtant fondée sur le partage et le respect de valeurs démocratiques. Sur fond de montée d’un discours dit « populiste » stigmatisant les « élites mondialisées » s’est développé un discours remettant en cause certaines bases de la démocratie libérale.

Exaltant la défense de la souveraineté nationale, les défenseurs de ce concept de démocratie illibérale ont le vent en poupe dans certains des États ayant rejoint l’UE en 2004, Pologne et Hongrie en tête. En Hongrie, le gouvernement contrôle presque tous les médias – publics et privés – et instaure progressivement une propagande d’État axée notamment sur un repli identitaire. En Pologne, le gouvernement a lancé plusieurs réformes du système judiciaire touchant,, entre autres, l’indépendance des tribunaux. L’Union européenne peine à trouver des réponses face à cette situation.

Quiz

-

Non, c’est la réponse 2.

-

Bonne réponse !

-

Non, c’est la réponse 2.

Des institutions par tirage au sort ?

De façon à associer plus directement les citoyens à la vie des institutions, élus, chercheurs et institutions appellent de plus en plus à la désignation d’élus par tirage au sort, ce qui permettrait une plus grande implication citoyenne dans la vie politique. L’expérience a déjà été tentée dans plusieurs pays. En Irlande notamment, une commission constitutionnelle a rassemblé, en 2012, 33 responsables politiques, mais aussi et surtout 66 citoyens tirés au sort et représentatifs en termes d’âge et de genre, afin de statuer sur l’âge minimum du vote, l’élargissement du droit ou encore le droit au mariage pour les homosexuels. L’Islande avait également recouru à ce procédé pour la révision de sa Constitution en tirant au sort 1 000 citoyens chargés de réfléchir aux points à faire évoluer. Malgré ces initiatives, aucune institution politique pérenne constituée sur base de tirage au sort n’existe encore sur la planète. La France a lancé, en 2019, une assemblée de citoyens tirés au sort pour proposer de nouvelles propositions sur le climat : la convention climat, dont les résultats ont été assez largement salués et qui devrait préfigurer un usage plus large du dispositif.

Démocratie directe / démocratie participative

Les initiatives visant à développer la démocratie participative évoquent parfois la démocratie directe, même si elles recouvrent des réalités très différentes. Si la démocratie participative vise à consulter les citoyens sur les politiques publiques, la démocratie directe vise à permettre aux citoyens de décider directement des lois, ce qui est notamment le cas en Suisse, où ont très régulièrement lieu des « votations » et autres « initiatives populaires ».