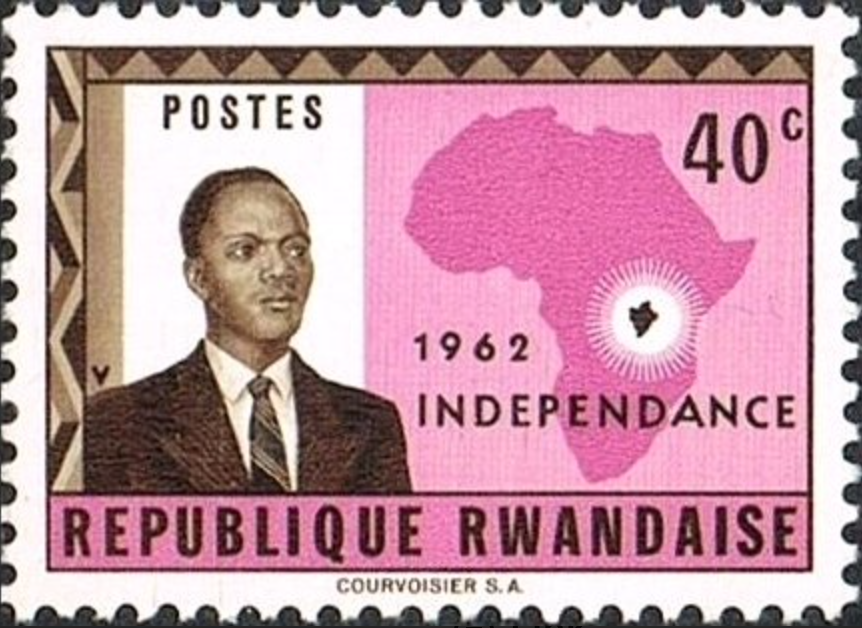

Le Rwanda, le « pays des mille collines », est un petit État d’Afrique centrale, d’une superficie de 26 338 km². Légèrement plus petit que la Belgique –30 528 km² –, le Rwanda se distingue par une densité de population exceptionnellement élevée.

Sur le plan géographique, le territoire rwandais de l’époque correspond à peu près à celui du Rwanda actuel. Situé dans la région des Grands Lacs, il est surtout connu pour son relief et son climat tempéré. Ses frontières ont légèrement évolué avec le temps, mais la structure générale du pays est restée la même.